まとめ論点1) 表現の「カウンター性」とその変容

コンテンツには2種類ある。時代が求める「パターン」を繰り返し供給する王道コンテンツと、時代への違和感を表現するカウンターコンテンツである。

定番のコンテンツと、異端のコンテンツ。丸いコンテンツと、尖ったコンテンツ。万人向けのコンテンツと、マニア向けのコンテンツ。いろいろな言い方ができるだろうが、ある時代の表現には、必ずこの2種類が混在している。

その最大の違いは何か。「繰り返し」がどれだけ許されるかである。

王道コンテンツは、「いつの時代も変わらないコンテンツ」ではない。王道コンテンツこそ、時代のニーズに合わせてつねに流動的に変化している。が、その本質にあるのは「繰り返し」である。 繰り返されるのは例えば勧善懲悪であり、ハッピーエンドであり、家庭問題とその解決であり、すれ違いロマンスである。その「繰り返し」の部分はつねに保持され、変わることがない。 何度繰り返してもいいものを本質に持ち、その周囲の意匠を時代にあわせて変えていくコンテンツ。それが王道コンテンツである。

繰り返すことを嫌ったらそれは王道コンテンツとしての意味を失う。 決まった「パターン」「定番の流れ」「いつものアレ」を愛し、それを飽きず繰り返すこと。それによって多くの人にわかりやすい表現を作ること。それが王道コンテンツの仕事である。

いっぽう、本質的に「繰り返し」に耐えないのがカウンターコンテンツである。

なぜならその最大の武器は、時代に対して違和感をつきつけ、抵抗し、異質なものを提出することで生まれる「衝撃力」だからである。

70年代アングラ演劇も、90年代ロキノン系ロックも、10年足らずで衝撃力を失い、文化的マウントを取るための玩具に近づいていってしまった。現代音楽や現代美術は言うに及ばずである。

しかし、寿命が短く商業的にも影響が小さめなコンテンツだからこそ、カウンター性の高いコンテンツは「時代」の最先端を映す鏡となる。

この講義で、カウンター性の高いカルチャーを多く取り上げたのはそのためである。

王道コンテンツとカウンターコンテンツはつねに影響しあい、とくに王道は先端的なものをつねに取り込んでいる。単純なハッピーエンドではなく、刹那的なもの、悲惨なものを適度に取り込みつつ、繰り返しという本質から外れないものを作り続けている。八割がたのクリエイターが、この王道の制作に関わることになる。

そして多くのクリエイターは、カウンターコンテンツのネタが王道に入ってくる、その瞬間がオイシイと知っている。

すなわち、王道と先端的なものの合間に立って仕事すること。つねに両方に目配りすることが重要になってくる。

戦後のカウンターコンテンツまとめ

1960年代 …… 高度経済成長と俗世主義が強まる時代の流れ。「けなげな働きもの」が頑張って幸福を掴む、資本主義社会にとって都合のいいコンテンツが時代の王道であった。

それへのカウンターとして、義理のために破滅を選ぶ「東映ヤクザ映画」がヒットした。

1668年東大駒場祭ポスター(橋本治作)。最高学府がヤクザ映画をもじったポスターを作ったことがニュースになった。

1970年代 …… 成熟するとともに自由度を失っていく日本の高度資本主義社会。この時代を代表する映画は「男はつらいよ」、そしてドラマは時代劇(大岡越前など)が強かった。人情と勧善懲悪が王道コンテンツであった。

一方、息苦しい社会へのカウンターとして、放浪とロマンを主要テーマとするアングラ演劇やサブカル漫画が生まれ、現代詩などでは最後の政治的抵抗が試みられた。

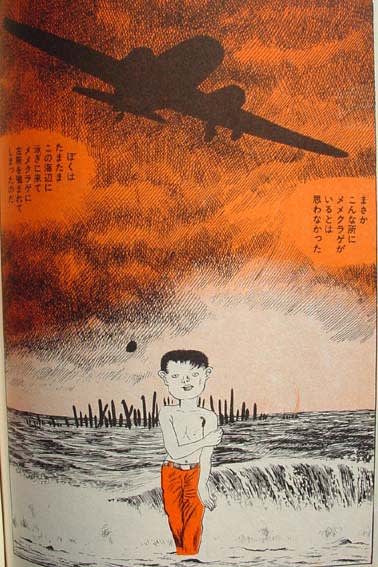

アングラ漫画家の巨匠、つげ義春「ねじ式」の最初のページ。放浪の精神とシュールレアリスムの合体。70年代を代表する漫画画像といえる。

1980年代 …… 戦後日本社会は爛熟のときを迎える。王道コンテンツはひたすら「恋愛」を題材にしつづける。その中核は、おしゃれな都会生活と恋愛が結びつくトレンディドラマであった。

先端的な表現者たちをも飲み込むバブルの大繁栄のなか、カウンターコンテンツはマイナー度を増していく。ごく少数のアーティスト(岡崎京子など)だけが、家族の崩壊を軸に壊れていく戦後社会を予見し描き、 ライブハウスでは90年代に躍進するオルタナティブ・ロックの先駆けも活動を始めていた。

また、大人はほぼ見ないことにしていたもうひとつの若者文化、すなわち「不良カルチャー」がひそかに花開き、ヤンキーや暴走族といわれる若者たちは独自のカルチャーを築き始めた。

この不良カルチャーは様々に変化しながら、たとえば現在の「メンズナックル」のカルチャーなどに流れ込んでいる。

1990年代(後半) …… 1990年代中盤のバブル崩壊から日本の戦後社会は解体に向かう。その先にあったのは大破局ではなく、一見なんでもないようでいて少しずつ何かが崩れていくような、それでいて何も起こらない日常だった。

先行きの見えない世相のなか、王道と先端的なものの境目も崩れ始める。80年代王道コンテンツの中心だったテレビドラマは、90年代後半には「高校教師」などのドロドロ系メロドラマや、張り詰めた雰囲気のサスペンス・ミステリーに傾斜していく。

そんななか、「繰り返し」の中核を担う役目をしたのがJPopとゲームであった。「王道」であり繰り返せる音楽やゲームであるために「勇気」「愛」「出会い」「ピュア」などの定番の言葉を乱用するようになる。

いっぽう、同じ邦楽でも「ロキノン系」とのちに呼ばれるようになるロックやある種の漫画は、言葉を抑制し曖昧な表現の中で、崩壊する世界、終わっていく関係、などを淡々と描き出すことでカウンター性を表現した。

全体的にこの時期、王道とカウンターの境目は崩れ、カルチャー全体が混沌としていた。

1997年に始まったフジロックフェスティバル。野外ロックフェスが定期的に開かれるようになったのも90年代だった。

2000年代 …… 人類は1999年のミレニアムを乗り越えたが、実はもっとも「世界の崩壊」を扱う作品が作られたのは2000年代になってからだった。

古きよき勧善懲悪やラブロマンスの「王道」の影が薄くなり、かわりに陰謀論やSF的な世界観が、王道のコンテンツにどんどん入ってくる。

グロテスクな表現や急転直下の悲惨な展開や怪しい陰謀論的な言説が盛られたコンテンツを、私たちが日常的に視聴するようになったのはこの時期からである。

「デスノート」や「バトルロワイヤル」の大ヒットがその証拠といえる。

別の言い方をするなら、私たちは私たちが生きている世界の終末や、そこでの人間のあがきを、エンタメとして毎日のように消費するようになったのである。終末慣れした、といってもいい。

1990年代後半に続き王道とカウンターの境目が曖昧になった状態が続き、90年代に衝撃を与えたオルタナティブ系のカルチャーも「ロキノン系」として王道の端に位置するようになっていくとともに、衝撃力を失っていく。

そんななか、2000年代はじめには正真正銘のカウンターカルチャーだったインターネット掲示板の文化も、2005年ごろからカウンターとしてのパワーを失っていくことになった。

西村博之。2000年代にアングラカルチャーの管理人として胡散臭いマイナーな存在だった彼が、2021年には胡散臭いままでニュースに頻繁に出てくる存在になった。かつてのネットカルチャーのカウンター性の喪失を象徴する人物といえる。

まとめ論点2) 2010年代 …… 「王道」が誰でも作れるようになった時代

そして2010年代。

15年近くも崩壊や終末を王道コンテンツ化してきた私たちは、ようやく少しずつ「日常」のコンテンツに戻ることを望むようになった。

たとえば日常アニメ。異様なほど何も起こらない日常がアニメになり、それが人気作になっていく。

たとえば「小説家になろう」。追放だ転生だと仕掛けは非日常だが、その本質は「勧善懲悪」であり「因果応報」である。そして目指すところはスローライフである。根っこを見れば「銭形平次」や「忠臣蔵」や「てなもんや三度笠」なのだ。

テレビはドラマに頼ることをやめ、グルメを中心とした「いい日常」のコンテンツを量産しはじめる。

そしてなんといってもYouTube。YouTuberたちはショート動画を毎日のように上げることで、「日常」を中継しはじめた。これこそ繰り返せるコンテンツ、「王道」の新しいカタチであった。

一方、世界の終末や崩壊、暗部を表現するコンテンツは価値を失ったわけではないが、王道としてもカウンターとしても微妙な立ち位置になりつつある。

リアルでグロくてシリアスであることが売りのコンテンツは、同じようなコンテンツがあふれるようになるととたんにインパクトを失うし、ネガティブでシニカルな視点も、新鮮味を失うととたんに「やれやれ系」と呼ばれるようになる。

にも関わらず、シニカルな世界観のコンテンツはいまも作られ続けている。私たちが無意識に感じている、終末の予兆めいたものが、どれほど強力かがわかる。

2010年代の最大の特徴は、「王道」のコンテンツを、プロでない者がどんどん作るようになったことである。

たとえば現在、YouTuberやVTuberたちは「毎日のように配信しデイリーで会える存在」としてYouTubeの中にいる。かつてテレビが一身に背負っていた役割を背負おうとしている。毎日の生活に娯楽と安心感を与える存在であり、ささいなことやちょっとした笑いをずっと提供し続ける存在である。

それは戦後社会が作っていた枠組、「芸能界」という見えないルールや「娯楽の中心はテレビ」という常識が少しずつ解体しつつあることを示している。

2019 「Virtual to Live」 にじさんじ公式(KZ)

手を合わせた 窓の向こう 君のその笑顔まで

少しでも 伝えたくて 遠く遠くに叫ぶ

いつまででも いつからでも くだらない話で笑おう

君の 近く もっと 近くに行くから

君と僕で 作り上げてく 七色に輝く世界

見てる明日が それぞれでも 歩いていこう

どうしようもなく 今を生きてる

この声が届く未来が 幸福だと 言えるように

ただ謳おう Virtual to LIVE

「くだらない話で笑おう」というところに、YouTuber(Vtuber)が持っている新しい立ち位置が表れている。実際、彼らの動画に出てくるのは普段から私たちが遊んでいるゲームであり、そんなに面白くもない小ネタであり、仲間内の軽口であり、安いコンビニグルメであり、 日常のちょっとしたコツや地元案内やカラオケ的な歌である。

日常の配信の中で使われる言葉はどこまでも日常的な、乾いたものであり、それはスポンサーへの配慮やポリコレ(放送禁止用語)への忖度に満ちたテレビの中の言葉よりはるかに地に足のついたものである。

「共感」と「わかりみ」の味の濃さにおいて、YouTuberたちはすでにテレビを抜き去っている。

が、当然ながら、あらゆるコンテンツは時とともに変質し腐るものは腐っていく。

YouTubeで大金が動くようになれば、そのことで視聴者の感情も動くし動画そのものも動く。安いコンビニグルメを笑顔で伝えているのが大金持ちだと知っていれば、それだけで話は変わってしまう。

逆に、可愛い二次元の絵の向こうにいるのが、そこらのお兄ちゃんお姉ちゃんにすぎないという意識に縛られてしまえば、Vtuberという遊びは成り立たなくなっていく。

つまり、「日常」をコンテンツにしている以上、私たちの日常にしょっちゅう立ち現れるゲスで俗で身も蓋もない感情、すわなち嫉妬やゲスの勘ぐりやマウント取りや野次馬根性や……といったリアルでグロテスクな感情から無縁ではいられない。

まさにいま、一部のYouTuberやVtuberは、そういったゲスい視線に囲まれて立ち往生しつつある。

「王道」「繰り返し」のコンテンツを、プロでも専門家でもない者が作りつづけることには無理がある。必ずいずれプロになっていくし、プロになればプロとして特殊な日常を生きることになる。

かんたんにいうと、配信するために生きることになる。そこにいるのはもう、私たちと同じ日常を生きる「近くにいる存在」ではない。なにかしらの特権と特殊スキルを持った特別な人間である。

「日常」をめぐる王道コンテンツには、いつもこのパラドックスがつきまとうことになる。

そういった問題を含みながらも、王道コンテンツを一般の人が生み出し発信するという流れは止まらないだろう。

なぜならそういったコンテンツほど、先行き不透明な時代を生きている私たちにとって「帰っていくべき日常」を感じさせてくれるからだ。

プロフェッショナルなクリエイターは、そういったコンテンツの影響を敏感に受け入れながら、プロとして磨き抜かれた仕事をしていかなくてはならなくなってくだろう。

王道コンテンツが「日常」をめぐるようになっていくなら、時代へのカウンターコンテンツはどのようになってくだろうか。それを考えていくヒントのひとつが、2010年代以降のボーカロイド音楽の歌詞にあると私は考えている。

まとめ論点3) 詩歌化する歌詞 …… 物語からポエジーへ

日本の歌詞の変容

戦後日本の歌謡の世界では、歌詞はまず、状況を伝えるべきものだった。つまり、歌詞とは小さな物語を作りそれを表現するものだった。気分や情緒はその状況の上に積まれるべきものと考えられていた。

おそらく戦後最高の作詞家のひとり、松本隆の作品をひとつ挙げてみる。

あんなに激しい潮騒が

あなたの後ろで黙り込む

身動きも出来ないの

見つめられて

夢で叫んだように

くちぴるは動くけれど

言葉は風になる

好きよ、でもね、たぶん、きっと

話しをそらして歩いても

心はそのまま置き去りね

昨日からはみ出した私がいる

波のページをめくる

時の見えない指先

自信はないけれど

好きよ、でもね、たぶん、きっと

これほど高度な詩的表現をしていても、基本にあるのは恋愛初期のあやふやな男女という「状況」である。映像が浮かぶような物語的シーンがまずあり、言葉はその上に飾られている。 歌の言葉はどこまでいっても物語の枠内にある。だからこそ、高度な言葉遣いをしていても誰にでもわかる内容なのである。

80年代の終わりまで、歌詞というのは基本的にそういうものであり、わずかな例外は井上陽水や吉田拓郎などの一部のニューミュージックの一部の歌のみであった。

そういった見えない枠組みが変わりはじめたのは90年代後半である。上昇の気配のない日常がずっと続く時代のなかで、恋愛を物語仕立てで語る、ということ自体に魅力が失われたのが最大の要因かもしれない。

かつて恋愛によって結びついた家族の多くが内部崩壊して心に傷を持つ若者を生み出したことを考えれば、恋愛に80年代までのような甘いだけの幻想を乗せるのは難しくなった。

かわりに現れたのが、物語ではなく「気分」や「気配」や「雰囲気」を表現する歌である。そういった歌の世界を作っていったのは、オルタナティブ隆盛の中で地に足をつけた活動を続けた多くのインディー上がりのバンドであった。

こうして昭和歌謡の世界から歌詞的に一歩踏み出したところで、「エモ」な表現が作られていくようになる。

ナンバーガール 透明少女

赤いキセツ 到来告げて

今・俺の前にある

軋轢は加速して風景

記憶・妄想に変わる

気づいたら俺はなんとなく夏だった

赫い髪の少女は早足の男に手をひかれ

うそっぽく笑った

路上に風が震え

彼女は「すずしい」と笑いながら夏だった

透きとおって見えるのだ 狂った街かどきらきら・・・・・

気づいたら俺は夏だった風景

街の中へきえてゆく

ボーカロイド音楽の意義

こういった流れの上に、新たな歌の形を作ったのが2000年代なかばから使われ始めたボーカロイドによる音楽である。

2007 「Packaged」 KZ

初期のボーカロイドは、生演奏も生歌唱も必要ない敷居の低さから、音楽を身近にする存在として、同時に肉体的・技術的な才能から人を開放するものとして受け止められた。

このPakcagedには、新しい歌声が世界に響き始めた、という新鮮な喜びがある。しかし言葉はまだわかりやすい文脈のなかにあり、誰が聴いてもわかるものである。

2010 「ワールズエンド・ダンスホール」 wawoka

3年経つとこうなっている。 世界の終わり、退屈でいいことのない日常、集団心理とSNSへの皮肉と刹那的な感情。ゼロ年代のサブカルチャーが表現してきた、行き詰まったような世界観をボーカロイドを使ってたっぷり表現している。

歌詞は意味が取れるような取れないような、しかしニュアンスは伝わるような抽象的な表現に足を踏み入れている。このワールドエンドダンスホールあたりから、ボーカロイド曲の歌詞はわかりやすさから自由になっていく。

2015 「メリュー」 ナブナ(ヨルシカ)

夕陽が落ちる様に 胸が染まるので

耳鳴りのような 鼓動を隠して

バスに乗った僕は言う 君は灰になって征く

たとえば こんな言葉さえ失う言葉が僕に言えたら

灯籠の咲く星の海に 心臓を投げたのだ

もう声も出ないそれは 僕じゃどうしようもなかったのだ

悲しくもないし 苦しくもないのに

辛いと思うだけ 辛いと思うだけ

古びたバス停の端 傘を持った僕がいる

今でさえ 埃を被った夜空の隅に足はつくのに

心臓が痛いから死んだふりの 毎日を見なよ

もういっそ死のうと思えたなら 僕はこうじゃなかったのだ

どうせ死ぬくせに 辛いなんて おかしいじゃないか

どうせ死ぬくせに 辛いなんて

だから 愛さえないこんな世界の色に

僕の唄を混ぜて

もうどうかしたいと思うくせに 僕はどうもしないままで

低迷期といわれた2015に、ここまで成熟しつつ詩的な曲が出ている。ナブナはのちに女性ボーカリストを迎えてヨルシカを結成、人気バンドになっていく。

歌詞は文脈を追っていくとはぐらかされるが、悲という感情を超えてメンタルやられてる人間の、空白化した感情が的確に表現されている。

「誰にでもわかるわけではなく」「意味を追っていくとわからなくなる」「でもニュアンスはものすごく伝わる」、これは明らかに「詩歌の表現」である。それも現代詩の表現である。

2018 「少女レイ」 みきとP

詩歌に近い抽象度の高い言葉遣いができるようになった一方、磨かれた言葉の力によって、ボーカロイド音楽は新しい形で「物語」を語れるようになった。

昭和の歌謡曲にも本格的な物語を持った歌はたくさんあったが、そこにはカラオケやスナックで歌いやすいような工夫、すなわちリフレインの多用などの配慮がどうしても必要だった。

この歌のようなタイプの物語の歌は、ボーカロイドの普及によって生まれたものである。短い時間の中で、正面から語ろうとすると字数が膨大にかかりそうな物語が、詩歌的な表現として高密度で語られている。

たとえばこのような世界が、2020年のヒット「夜に駆ける」などにつながっていく。

2021 「フォニイ」 ツミキ(町田ちまによるカバー)

この歌を、80年代シティポップの代表作として知られる「Plastic Love」と比較してみるといい。(戦後社会の終わり ~激動の90年代~ のページにあります。)

https://www.uta-net.com/song/11005/

Plastic Loveはどこまでいっても「恋に傷つき遊ぶようになった女性」の歌であり、それ以外ではない。つまり状況の歌であり物語の歌である。

しかしこの「フォニイ」では、同じように偽りの恋に「絡まっている」女性は、「かんたんなこともわからないわ 私ってなんだっけ」という哲学的な問いに達してしまっている。

つまりはるかに抽象度が高く、物語の文脈から自由なのである。これが、80年代にはありえなかった2022年の表現である。

歌詞は文学に近づく

2017 「ドラマツルギー」 EVE

ネットの歌い手出身でボカロPのこの歌は、ボーカロイドの特徴をまるごと備えながら生で歌える歌になっている。こういった歌の世界が2010年代の典型のひとつといえるだろう。

このように日本の歌の歌詞は、ラップやボーカロイドの影響を受けつつ独自の文学性を持つところまで来ている。

かつて「大衆ノベル」だったものが「現代詩」に近づきつつある、といってもいい。言葉の持つニュアンスやパワー自体を塊にして投げてくるようなこの作り方は、実は日本のメジャー文化から長く失われていたものだった。

2016 「CATCH」 Group_Inou

結果満足しちゃってやんの マジウケる

結果満足しちゃってやんの また来てる

クラッシュアウトな存在

ヒートミーアップさせる稀有な現象

(ゾクゾク来るね これってフュージョン?)

(NO 小悪魔トランス)

星と星の間で揺れる 俺たちは

星と星の間で踊る 君たちは

ブレーンバスターみたいに飛ばして

半ドア閉める 完全音声

あんた どうしたんだい

こんな時間 疑う

ありもしない不安の種を植える

そこから咲いた花を希望といふ

自家発電

散らばるガラス アスファルト光る

どうでもいい気がしてくる

あぁ こんなことならば

好きな色 好きな人 その背伸びで

キャッチしてきな

好きな色 好きな人 その背伸びで

キャッチしてみな

Group_Inouの曲の歌詞は、ほぼ連想だけでつながった直感的なもので、非常に現代詩的・現代アート的である。

そして映像制作のAC部は、この歌詞と微妙に関係がありそうでありながら、実は全く独自のストーリーをMV中に作り上げることによって、言葉の流れが歌とMVで二重になっているという他に類を見ない表現を作り上げている。

このような高度すぎる表現が、百万回を超える再生を得ているというのは驚くべきことである。

現代の詩歌的な歌詞の世界が、意味は半分ぐらいしかわからないのに「なんかわかる」のはどうしてか。

もちろん言葉として考え抜かれているから、というのはあるが、なによりそこには共通する「しぐさ」のようなものがあり、それを前提にしているからである。

「自分の生き方、納得のいく立ち位置やあり方を探す」という仕草である。

「納得いかない」「なんか気持ちわるい」「不安が消えない」「本当のことがわからない」といった感情がまずあり、それをめぐって言葉はあちこちを飛び交う。

そしてとりあえずの結論が語られたり語られなかったりするが、解決策が提示されることは重要ではない。言葉にできない居心地の悪さを、まず共有して解放することが重要なのである。

そこに現代におけるカウンター表現のヒントがあるのではないかと思う。

2019 「不可解」 花譜

戦後の焼け跡から86年め。私たちは紆余曲折のすえ、複雑でふしぎな場所にたどり着いている。

それは「王道のコンテンツ」も「カウンターコンテンツ」も、プロではない人間たちがまっさきに動き作り出すという、人類がいままであまり経験してこなかった文化である。

日常的コンテンツにおいては本当にささいで身近な話題やネタで楽しみ、いっぽうで生きる不安を高度で抽象的な詩的表現に乗せた歌を聴いている。

もちろんそれ以外にも、無数のジャンルの無数のコンテンツが、それぞれ分厚い「見えないデータベース」を背景に作られ消費されている。

それらはそれぞれ魅力的だが、しかし万人を圧倒的に惹きつけるパワーはどこにもないように見える。

これから私たちはどのような表現を見つけ、どのようにそれを受容するようになるのか。

それを予測しいちはやく形にできるのは、いま20歳前後の皆さん以外にないだろう。

ここから先は皆さんひとりひとりが、時代と時代のなかの自分について考えながら、その答えを探していってほしいと考える。